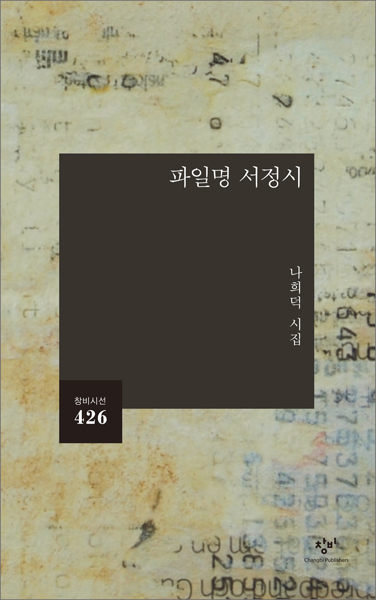

나희덕 시인의 ‘파일명 서정시’(창비, 2018)

사흘 내내 폭설이 내리고

나뭇가지처럼 허공 속으로 뻗어가던 슬픔이

모든 걸 내려놓는 순간

고드름이 떨어져 나갔다

내 몸에서

시위를 떠난 투명한 화살은

아파트 20층에서 지상으로 곤두박질쳤다

이제 사람들은 내 슬픔과 치욕을 알게 되리라

깨진 얼음 조각을 아무렇지도 않은 듯 밟으며

지나가리라

얼음 조각과 얼음 조각이 부딪힐 때 마다

얼음 조각이 태어나고

부드러운 눈은 먼지와 뒤엉켜 눈멀어가리라

4년만에 만난 나희덕 시인의 여덟번째 시집 ‘파일명 서정시’(창비, 2018)는 첫 시부터 마음을 휘돌아 지나갔다. 그랬다. 남아서 온기를 주는 시가 아니라 눈보라처럼 휘돌아 지나가서 어느 겨울 오후 스산한 추위 속에 서 있는 듯 했다. 지나간 자리를 살피게 되는 차가운 성찰.

50여 편 넘는 시를 쓰기 위해선 얼마나 많은 시간, 그 차가운 자리에 서야 하는 걸까. 한 권의 시집으로 묶여져 사람들에게 전달되기까지 얼마나 자주 고독하고 추운 저 높은 20층에 매달리는 심정이 되는 걸까.

시(詩)를 읽는다는 것은 어떤 때는 시시하고 순식간이다. 어떤 때는 몇날 며칠 한 단어에 묶여서 끙끙 앓는다. 전혀 다른 세계의 언어인 듯한데, 내 삶을 파고들기는 어떤 것보다 날카롭다. 특히나 나희덕 시인의 글은 특별한 언어의 유희도 없고 평이한 말들로 쓰여져 있는 것 같은데, 묵직한 솜뭉텅이로 가슴을 머리를 툭툭 치는 것 같다. 결코 그냥 지나칠 수 없는 시인의 말들은 내 삶을 차갑게 돌아보게 한다.

귀를 틀어막고 지나는 사람들이여/이 노래를 들어보세요//싸이렌의 노래를//우리는 저마다 기울어지는 난파선이니/깜빡이는 불빛으로 다른 난파선을 비추는 눈동자이니/가라앉는 손을 잡는 또 하나의 손이니//어서 들어오세요/우리의 피로 빚어진 붉은 텐트 속으로

(33쪽. ‘붉은 텐트’ 중에서)

시집에는 수많은 아픔의 현장들이 있다. 세월호 참사가 있고 위안부 소녀들이 있다. 홀로코스트의 절규와 침묵이 있고, 사찰당하는 사회와 디지털 시대의 뒤틀림이 있고, 미투운동을 일으킨 고발의 목소리가 있다. 죽음과 재난, 비극이 아무렇지도 않게 툭 튀어 나온다 - 우리 일상에서 어느 날 갑자기 비수에 꽂히듯 천둥이 치듯 그렇게 난데없이 다가온 비극처럼.

시인은 결코 격정적인 어조로 말하지 않으며 어느 ‘참여시’처럼 선동하는 말 하나 없다. 오히려 차가울 정도로 담담하게 말하고 묻는다. 그대는 어찌 할 것이냐고.

파일명 ‘서정시’에서 풀려난/서정시들은 이제 햇빛을 받으며 고요히 반짝인다//그의 생애를 견뎌온 문장들 사이로/한 사람이 걸어나온다, 맨발로, 그림자조차 걸치지 않고

(18쪽. ‘파일명 서정시’ 중에서)

문의 062-954-9420

이진숙 <동네책방 숨 대표>