어느 해 겨울 나는 기차를 타고 라이프치히로 갔다. 베를린에 방을 하나 잡아 장기간 체류하며 이곳저곳 독일이란 나라를 둘러볼 기회가 있었다. 라이프치히는 가까운 동네여서 나중에 갈까 하다가 첫 번으로 삼게 된 건 순전 바흐 때문이었다. 바흐는 개신교인이다. 굳이 따지자면 루터교회. 그가 마태수난곡을 비롯해 작곡가로서 절정기를 일궜던 곳이 바로 라이프치히다. 성토마스교회, 중앙교회 등을 비롯 바흐가 숨 쉬며 거닐었던 골목에 함박눈이 싸륵싸륵 쌓이고 있었다. 나는 그 네거리 모퉁이에서 집시 연주자가 들려주는 `무반주 첼로 곡’을 숨죽이며 들었다. 일요일엔 성토마스교회 예배에 참석하여 오르간 독주에 또 감격하였다.

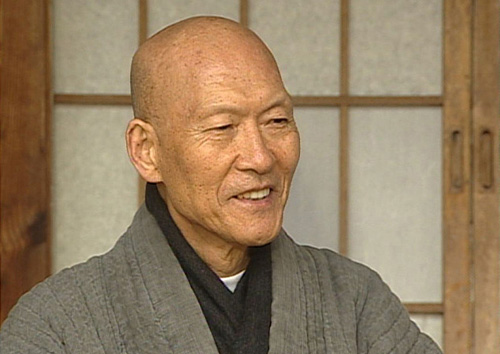

법정 스님은 내가 목회하며 살고 있던 남녘 강진에 가끔 다녀가셨다. 강진군 성전면엔 금당연못이 있는데, 이 연못엔 눈부시게 새하얀 백련이 곱게 핀다. 스님은 그 조그만 연못에 핀 백련을 무척 좋아하셨다. 어느 날 류시화 시인에게 연락이 와서 나도 합류하여 연차를 얻어 마셨다. “임 목사, 잘 지냈어요?” “스님 덕분예요. 늘 좋은 글을 잘 받아읽고 있습니다.” “무슨 내 덕분이겠어요. 늙은이는 기도발이 약해.” 기도발이라는 말씀에 나는 웃음이 훅 돋았다. “저도 기도는 않고 바흐는 열심히 듣고 있습니다. 스님 책에 보니까 바흐를 좋아하시더라고요.” “그래요. 특히 무반주 첼로. 사실 모든 게 무반주 첼로예요. 저기 바람소리도 그렇고 찻물 내리는 소리도 그렇지요. 단순 소박하고, 또 검박하고 맑아요. 그게 이를테면 기도지요. 요란한 기도, 복잡한 기도는 하늘에 닿을 수 없지요.”

스님 곁으로 낯선 분들이 다가왔고 정자에서 나눈 이야기는 그쯤에서 멈추었다. 몸집이 좀 있어 보이는, 전라도 말씨가 다정한 보살님이 다과를 내주신 덕분에 출출했던 차 잘 얻어먹었다. 오후엔 다른 방죽에서 연꽃을 보고, 해남 미황사에 같이 들어갔는데 스님은 나에게 “바흐 곡 중에서 목사님은 어떤 곡을 제일 좋아하나요?” 물으셨다. 나는 대번 기다렸다는 듯 “바흐 건 다 좋아합니다.” “허허, 욕심을 버리세요.” 미소를 머금으신 모습을 지금도 잊을 수 없다. “요즘은 어떤 노래를 자주 들어요?” “미키스 테오도라키스라고 그리스 작곡가 노래를 종종 듣네요. 작곡뿐만 아니라 직접 노래도 부르는데 첼로처럼 저음에다 웅숭깊습니다.” “그리스는 정교회가 국교지요? 정교회 신부님들은 임목사처럼 수염을 다들 기르더군요. 까무잡잡한 사제복과 봉긋한 모자를 쓰고 말이지요.” 스님은 동방 교회 전통에 대해서도 무척 해박하셨다.

이후 한동안 스님을 뵙지 못했다. 그리고 나는 십년동안 머물던 강진을 뒤로하고 훌쩍 길을 떠났다. 스님과 잠시 함께 했던 금당연못의 백련이 해마다 그립지만, 연꽃 같은 인연들이 그립지만 바람의 길을 따라 유랑길에 오른 몸. 이후 나는 다시 담임 목회를 하지 않고 있고, 불일암 같은 이곳 산방에서 고요히 지내는 은수도자다. 스님의 `버리고 떠나기’를 항상 연습하고 뒤따르며 살고픈 게다. 스님이 설파하신 무소유란 소유가 없음이 아니라 버리기를 힘쓰는 삶이라는 것. 나는 얼마만큼 자주 버리고 떠나는 삶이런가. 욕망 덩어리인 나를 스스로 노엽게 바라본다.

지금 내 산방에는 무반주 첼로곡이 정답다. 스님이 입적하신 날도 낡은 전축 앞에서 슬픈 음성공양을 했다. 그리고 한해 두해가 흐른 지금도 이 곡을 아껴 듣는다. 스님이 앞서 보여주신 배타와 대결, 소유욕 따위의 가시철망을 가뿐히 넘나드는 자유와 평화! 그리고 따듯하고도 오롯한 문장, 오직 `첼로 활’ 하나만 있으면 이리 아름다운 소리를 켤 수 있는 첼로처럼 단순하고 소박한 삶을 기도한다. 스님의 우뚝한 외로움과 빛남이 영원히 우리 곁에 이렇게 살아있음이렷다. 스님이 그리울 때면 그대도 바흐의 무반주 첼로곡을 종긋 들어보시길….

임의진<목사, 시인>