푸네스의 완전한 기억과 소설의 본령

보르헤스는 소설 첫머리에서 푸네스를 이렇게 기억한다.

“그는 한평생 내내 황혼에서 여명까지 그 꽃을 바라보았지만, 마치 한 번도 본 적이 없는 것처럼 그 꽃을 바라보고 있었다.”

푸네스 바로 앞에 코스모스 한 송이가 있다면, 푸네스에게 그 코스모스는 매초마다 다른 꽃송이이다. 그래서 푸네스에게는 “일반적인 사고, 즉 플라톤적인 사고를 할 능력이 실질적으로 거의” 없다. 어쩌면 보르헤스는 이 짧은 소설을 통해 인간의 한계, 어떤 일을 하거나 보거나 그 일에 대해 들은 것을 온전히 ‘기억’하지 못하는 인간의 불완전성을 말하는지도 모른다. 기억의 불완전성이야말로 플라톤적인 사고의 출발이라고 말이다. 또한 기억의 불완전성이 이야기의 시작, 소설의 시작이라고 말하는지도 모른다.

푸네스의 기억에는 인간의 감정이 들어설 자리가 없다. 이름이 김달수인 사람이 있다고 하자. 그에게 김달수는 초마다 다른 사람으로 기억된다. 그에게는, 한 시간 전 김달수와 지금의 김달수는 다른 사람이다. 그의 사고 속에는 사람이나 짐승 또는 사물의 개체성(individuality)이 있을 수 없다. 보르헤스는 푸네스의 사고에 일반화할 수 있는 여지가 없기 때문에 플라톤적인 추론을 할 수 없다고 걱정하지만 정작 더 심각한 것은 그에게 이 세상 만물은 개체성이 없다는 점이다.

김달수가 그의 둘레 보통 사람과 어떻게 다른지는 그에게 그닥 중요하지 않다. 그는 김달수를 매초마다 다른 사람으로 기억한다. 그는 사람들이 김달수를, 김달수가 세상을 떠날 때까지 ‘김달수’로 아는 것이 불만이다. 그는 김달수의 개체성을 인정하지 않는다. 어떻게 보면 소설은 인간의 개체성을 다룬 것이고, 그 개체의 특성 속에서 이야기가 시작된다고 할 수 있다. 그러니 푸네스에게는 사람에 대한 이야기가 있을 수 없고, 당연히 ‘소설’도 있을 수 없는 것이다. 어쩌면 보르헤스는 이 짧은 소설에서 ‘소설의 본령’을 말하고 있는지도 모른다.

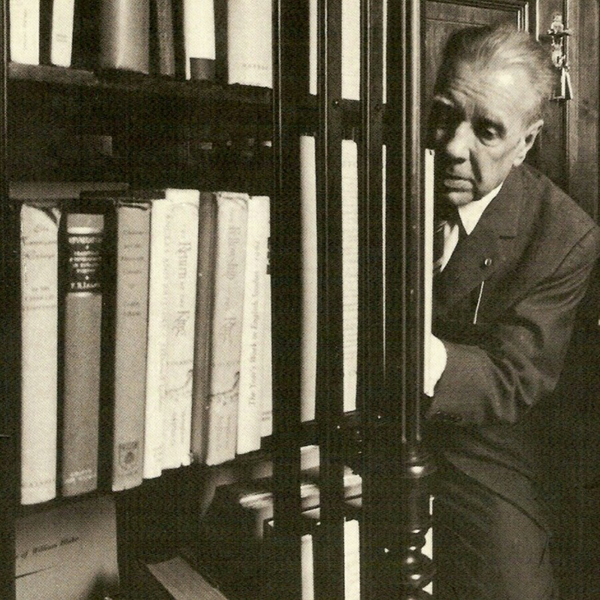

김찬곤

광주대학교에서 글쓰기를 가르치고, 또 배우고 있다.