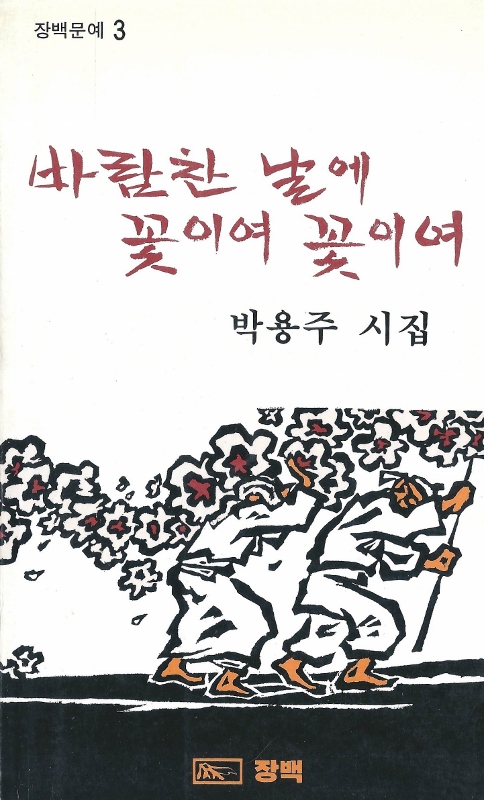

박용주의 오월 시 ‘목련이 진들’ 이야기1

목련이 지는 것을 슬퍼하지 말자

피었다 지는 것이 목련뿐이랴

기쁨으로 피어나 눈물로 지는 것이

어디 목련뿐이랴

우리네 오월에는 목련보다

더 희고 정갈한 순백의 영혼들이

꽃잎처럼 떨어졌던 것을

해마다 오월은 다시 오고

겨우내 얼어붙었던 이 땅에 봄이 오면

소리 없이 스러졌던 영혼들이

흰빛 꽃잎이 되어

우리네 가슴속에 또 하나의

목련을 피우는 것을

그것은

기쁨처럼 환한 아침을 열던

설렘의 꽃이 아니요

오월의 슬픈 함성으로

한 닢 한 닢 떨어져

우리들의 가슴에 아픔으로 피어나는

순결한 꽃인 것을

눈부신 흰빛으로 다시 피어

살아 있는 사람을 부끄럽게 하고

마냥 푸른 하늘도 눈물짓는

우리들 오월의 꽃이

아직도 애처로운 눈빛을 하는데

한낱 목련이 진들

무에 그리 슬프랴 (다음 호에 이어서 씁니다)

김찬곤

광주대학교에서 글쓰기를 가르치고, 또 배우고 있다.