온몸이 아파오기 시작한다. 사실 그는 언제나 아팠을 것이다. 몸이 보내는 신호를 애써 무시하며, 때로는 학대하며 혁명가의 길을 걸었다. 혼자 있는 독방, 그는 이제야 비로소 몸이 보내는 신호를 받아들인다. 흔들릴 때는 흔들려야 하고, 아플 때는 아파야 한다는 것을. 눈도 보이지 않았다. 책도 읽을 수 없고, 아무것도 할 수 없었다. 몸의 신호를 온몸으로 받아들이고 몸을 추슬러야 할 때이다. 단식을 하고 어느 정도 기력을 회복했을 때다. 벽 앞에 앉아 깊은 숨을 들이쉬고 있었다. 바로 그때였다. 수인 하나가 “박 선생님, 절 받으십시오.” 하면서 지나가더란다. 전에도 몇 번 그랬는데, 그날은 그 소리가 ‘천둥’처럼 가슴을 치더란다.

아 그렇구나. “절 받으십시오”란 말은 “저를 받아주십시오”란 말이었구나. 저토록 자기를 낮추어 절하는 사람을 내 안에 받아들이려면 나도 낮아지고 열려지고 너그러운 품이 되어야 하겠구나. 천 골짝 만 봉우리 물을 받아들이는 물둥지(저수지)는 낮은 곳에서 자기를 부드럽게 열고 있지 않느냐. 높은 곳에서 나를 내세우고 주장하고 닫혀 있다면 내 안에 누군가를 받아들이지 못하고 나도 그의 안으로 흘러 들어갈 수가 없구나. 그래서 “절만 잘하면 깨친다.” 하고, “하심(下心)이 참마음이다”고 하는구나.(‘오늘은 다르게’ 28쪽)

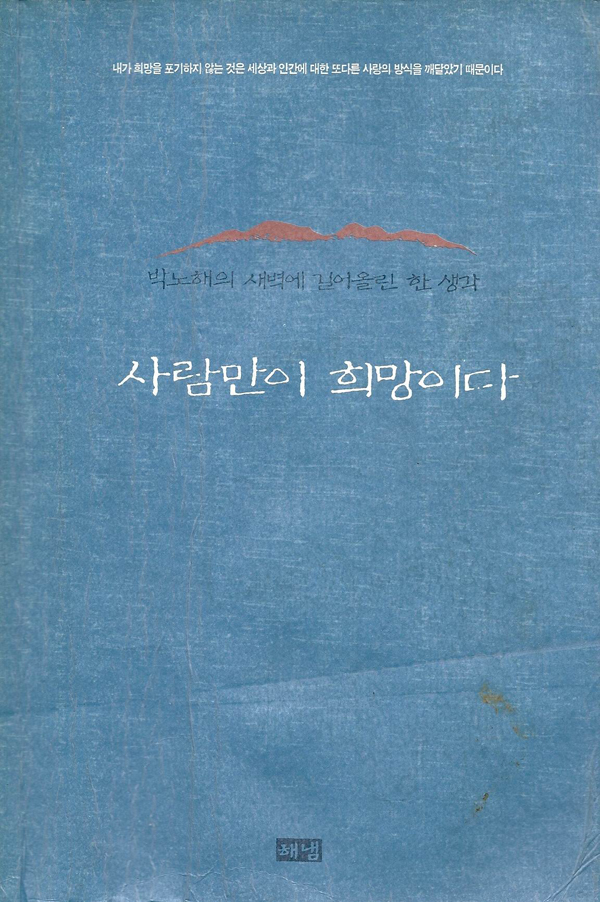

나를 낮추어 말하는 ‘저’가 어디에서 왔는지는 알 수 없다. 다만 ‘절’은 털례(毛禮 무릅쓸모·예절예)의 이두식 소릿말 ‘털래’ 또는 ‘털’에서 온 것으로 짐작한다. 하지만 한자 이전에도 우리 겨레는 ‘저’와 ‘절’을 썼을 것이다. ‘받다’는 신영복의 말처럼 ‘바다’와 관계가 깊다. “세상에서 가장 낮은 물이 ‘바다’입니다. 바다가 세상에서 가장 낮은 물입니다. 낮기 때문에 바다는 모든 물을 다 ‘받아들입니다’. 그래서 그 이름이 ‘바다’입니다.”(‘강의’(돌베개, 2004)) 학자들은 바다가 ‘파랗다’의 옛말 ‘바라다’에서 온 것으로 보지만 신영복의 풀이가 더 설득력이 있어 보인다. 마찬가지로 ‘절’을 ‘저를’의 준말로 보는 박노해의 풀이가 더 알맞아 보인다.

김찬곤

광주대학교에서 글쓰기를 가르치고, 또 배우고 있다.