이 이야기는 바로 곁에 앉아 있는 사람들에게 말해주어서 그 말을 알아들었는지 듣는 사람들의 얼굴 표정을 살피면서 확인하는 듯한 말씨로, 또는 듣는 사람들과 같이 그 이야기를 즐기는 듯한 말씨가 되어 있다. 다시 말하면 듣는 사람과 말하는 사람이 앉아 있는 거리가 분명하게 나타나고, 오고가는 기분이 나타나 있다. 실제로 이렇게 이야기하는 가운데 듣는 이들은 함께 맞장구를 쳐주기도 하고, 알 수 없는 말을 묻기도 하고, 잘못된 말은 보충해 주기도 하는 것이다.

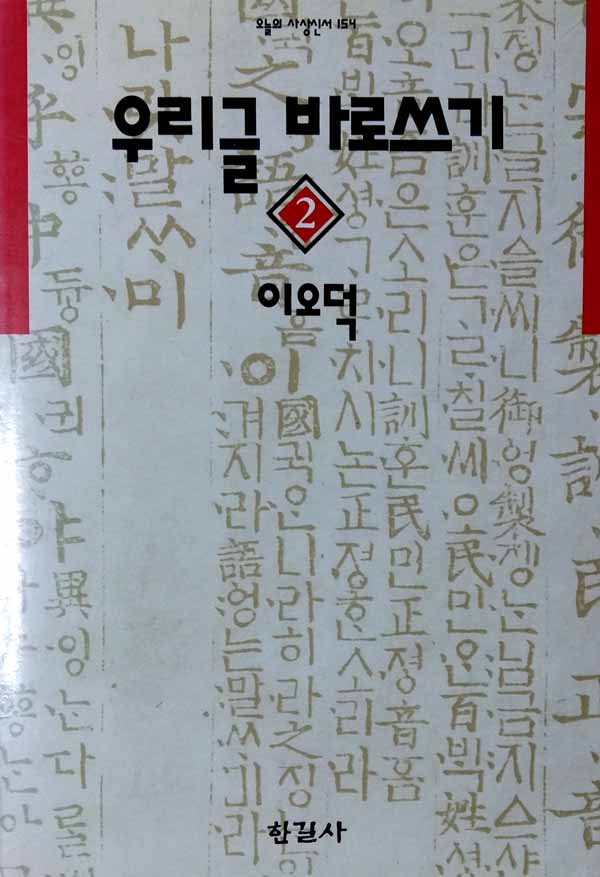

-이오덕, ‘우리글 바로쓰기2’(한길사, 1999), 225∼226쪽

이 또한 우리말에서 돋보이는 ‘현장성’의 특징을 잘 말해주고 있다고 할 수 있다. 광주대학교 1학년 학생들 글(2014년∼2017년 1학기)을 살펴봤다. 653명이 낸 글(200자 원고지 13장쯤 되는 에세이)에서 과거시제 ‘었었’(영문법에서는 ‘완료시제’라 한다)을 쓴 학생이 339명(52%)이고, 쓰인 횟수는 총 891회이다. 339명이 한 글에서 평균 2.6회 썼다고 할 수 있다. 학생들이 ‘-었었-’ 시제를 많이 쓰는 까닭은 분명히 있을 것이다. 다만 이런 현상을 두고 “우리나라 사람들의 때매김 의식이 썩 분명해졌음을 보여주는 사례”(최인호, 〈때매김 ‘-해 왔다’〉, 한겨레신문, 2006년 3월 16일)라고 할 수는 없을 것이다. 오히려 그 반대로 시제가 혼란스러워졌다고 할 수 있고, 한국말의 정체성이 흔들리고 있다 할 수 있을 것이다.

사실 학생들 글에서 ‘었었’의 쓰임을 봤을 때 뚜렷한 규칙은 찾아보기 힘들었다. 영어문법에서 과거시제 ‘-었었-’은 완료, 경험, 결과, 계속 용법이 있는데, 이 가운데 학생들 글에서 확인할 수 있는 것은 경험 시제가 가장 많고 다른 용법은 거의 없었다. 문제는 아무런 원칙이 없이 쓰이고 있는 ‘었었’을 두고, 연구자들이 그 안에서 어떤 ‘규칙’을 찾으려 한다는 점이다. 일단 ‘었었’은 이 글에서 다루는 ‘-들’과 마찬가지로 한국말의 특수한 성질 속에서 살펴야 한다. 수천 년 동안 글자가 없이 살았던 겨레말의 특징을 먼저 봐야 할 것이고, 그 말 속에서 시제를 어떻게 다루었는지 조사해야 할 것이다. 이것은 동양 사람들의 시간관과 더불어 우리말의 현장성, 경제성의 문제하고도 관련이 있다. (다음 호에 이어서 씁니다)

김찬곤

광주대학교에서 글쓰기를 가르치고, 또 배우고 있다.