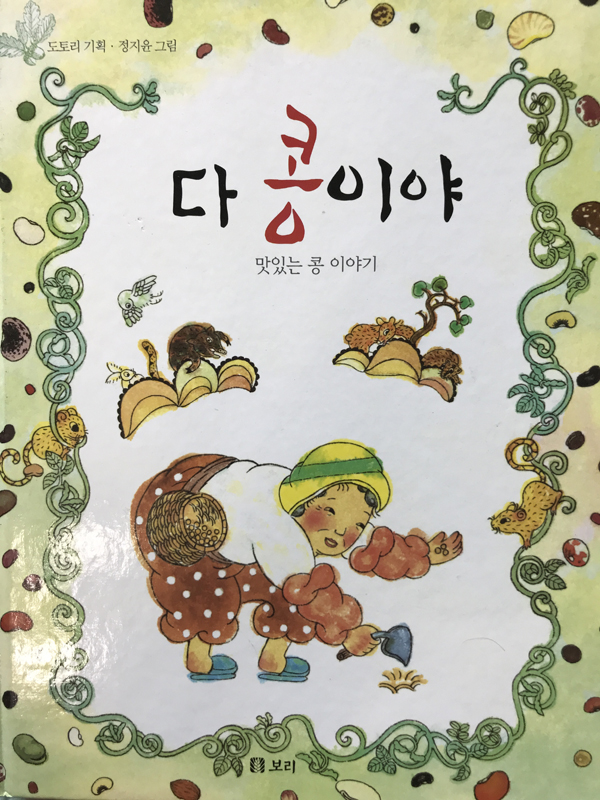

‘다 콩이야’-도토리 기획과 글, 정지윤 그림

“콩밥 좋아해? 콩만 쏙쏙 골라 내지? 그러지 말고 한번 먹어봐. 콩밥을 꼭꼭 씹어 먹으면 참 고소해. 볶은 콩도 오도독오도독 씹어 먹어 봐. 땅콩보다 더 고소하지. 콩은 맛도 좋고 몸에도 좋아. 그럼 콩 이름 한번 대 볼까? 검다고 검정콩, 푸른다고 푸른콩, 누렇다고 누런콩, 쥐 눈같이 새까맣다고 쥐눈이콩, 메주 쑨다고 메주콩, 밥에 넣어 먹는다고 밥밑콩, 콩나물 낸다고 나물콩, 땅 속에서 난다고 땅콩, 울타리 밑에 심는다고 울타리콩, 밭두렁에 심는다고 밭두렁콩…. 생김새도 다르고 이름도 다르지만 다 콩이야.”

과학도서로 분류함직한 책같지만 나는 이 책을 그림책으로 보고 싶다. 민화풍의 그림이 시선을 끌고, 문체도 시인의 문체를 쓰고 있는데다 사라져가는 옛말과 맛깔나는 의성어 의태어가 노래처럼 쓰인 책이기 때문이다.

이 책을 만들기 위해 밭에 직접 콩을 심고 가꾸며 사실적인 그림을 그리기위해 애쓴 흔적이 잘 담겨 있으며, 덤으로 현대적인 할머니에 옷차림과 고전적인 바탕 그림이 묘하게 어울려 책을 읽는 사람이 지루할 새가 없도록 배치했다.

그림만 보아도 재미있다는 말이다. 보리 출판사에서 나온 다른 도토리 기획 책들이 그러하듯 이 책 역시 그림을 꼼꼼히 보는 것만으로도 책의 가치를 충분히 느낄 수 있다. 그렇다고 내용이 부족한 책은 당연히 아니니 이제 책 속 이야기로 들어가 보자.

▲“콩 심는다. 세 알 씩” “왜 세알이에요?”

산 좋고 물 맑은 시골에 콩 할머니가 살았어. 째재불 째재불 말 많은 들쥐도 살았어. 들쥐는 심심하면 할머니한테 놀러 왔지. 봄 볕에 민들레 꽃망울이 봉긋 부풀었어. 할머니는 가마솥에 콩을 볶느라고 바빠.

‘호르륵 콩 딱, 호르륵 콩 딱.’ “아유, 고소한 냄새. 할머니 뭐해요?”

“콩 볶는다.” “콩은 왜 볶아요?” “영등할매 드리려고 볶지.” “볶은 콩 한 줌 탁 털어 넣고 오도독오도독 씹어 먹으면 참 맛있겠네.” 들쥐는 침을 꼴까닥 삼켰어.

산에 들에 봄꽃이 활짝 피었어. 할머니는 콩 주머니를 풀었어. 어느 틈에 들쥐가 기어 나와서 아는 체를 해. “할머니 그게 뭐에요?” “콩이다.” “다 콩이에요?” “밥에 넣는 밥밑콩, 메주 쑤는 메주콩, 콩나물 내는 나물콩, 검다고 검정콩, 푸르다고 푸른콩, 누렇다고 누런 콩, 네 눈같은 쥐눈이콩, 다 콩이다.” 쥐눈이콩이라는 말에 들쥐는 눈이 말똥말똥해졌어.

할머니가 문밖을 나서는데 들쥐가 감꽃을 주워 먹다 말고 쪼르르 따라 나왔어. “할머니, 아침부터 어디가요?” “콩 심으로 간다.” “어디에다 심는데요?” “논두렁콩은 논두렁에 심고 울타리콩은 울타리 밑에 심고 메주콩은 앞밭에 심지.” 들쥐는 쫄래쫄래 할머니를 따라갔어.

“할머니 뭐해요?” “콩 심는다.” “무슨 콩 심어요?” “둥글둥글 누런 메주콩, 알록달록 고운 강낭콩 심는다.” “왜 세 알씩 심어요?” “새 한 알, 짐승 한 알, 사람 한 알, 그러니까 세 알이지.”

콩 밭에 콩잎이 자랐어. 풀도 삐죽빼죽 났어. “아이 심심해. 할머니 뭐해요?” 들쥐가 콩밭으로 할머니를 찾아왔어. “콩밭 맨다.” “콩밭은 왜 매요?” “이 콩대 쑥 올라서, 넌출넌출 잎이 나고 나비같이 꽃이 피어, 동글납작 꼬투리에 토실토실 콩이 들어, 대글대글 여물라고 맨다.”

여러 날이 지났어. “콩밭에는 콩잎이 콜콜 깨밭에는 깻잎이 깰깰 솔밭에는 솔잎이 솔솔.”

들쥐가 할머니 노래를 듣고 콩밭으로 나왔어. “할머니, 뭐 해요?” “순지른다.” “멀쩡한 순은 왜 따요?” “멀대같이 키만 크지 말고 오돌도골 영글라고 딴다.”

몇날 며칠 오던 장맛비가 그치고 해가 쨍쨍 났어. 나비같은 콩 꽃이 조롱조롱 피었어. 노랗게, 하얗게, 빨갛게 피었어. 할머니는 엎어진 콩대 묶으랴, 도랑 치랴, 하루 종일 바빠. 들쥐도 집을 고치느라고 바빠.

▲ 콩 깐다, 꺾는다, 턴다, 삶는다…

들쥐가 오랜만에 할머니를 찾아왔어. “할머니 뭐해요?” “풋콩 깐다.” “콩은 왜 까요?” 들쥐가 슬그머니 콩알을 집으면서 말했어. “밥에 두어 먹으려고 깐다. 보리개떡, 싸래기떡에 넣으려고 깐다.” 할머니가 부지런히 손을 놀리면서 말했어.

어느 새 가을이 왔어. 할머니는 가을걷이 하느라 눈코 뜰 새가 없어. 그러다가 들쥐를 만났어. “할머니 뭐 해요?‘ ”콩 꺾는다. 너도 빈둥빈둥 놀지 말고 좀 거들어라.“ ”저도 바빠요. 겨울 날 채비를 해야 되거든요.” 들쥐는 콩알을 물고 후다닥 달아났어.

볕이 좋은 가을날, 들쥐가 할머니네 마당으로 나왔어. “할머니 뭐해요?” “콩 턴다.” 탁탁탁 할머니가 몽둥이로 콩대를 두드렸어. ‘타닥타닥, 콩콩콩’ 콩알들이 이러저리 굴러다녔어. 들쥐도 신이 나서 콩알을 물고 날랐지.

콩밭에 서리가 하얗게 내렸어. 할머니네 굴뚝에서는 아침부터 연기가 뭉게뭉게 피어올랐어. 들쥐는 따뜻한 아궁이 옆으로 슬금슬금 기어들어왔어. “할머니 뭐해요?” “콩 삶는다.” “콩은 왜 삶아요?” “메주 쑤려고 삶지.” “메주는 왜 쑤어요?” “장 담그려고 쑤지.” 할머니는 아궁이가 미어지도록 콩짚을 밀어넣었어.

날이 많이 추워졌어. 들쥐는 할머니네 헛간으로 들어왔어. “할머니, 추운데 뭐해요?” “콩짚 썬다.” “콩짚은 왜 썰어요?” “푹푹 삶아서 소 주려고 썰지. 똥물에 섞어서 거름하려고 썰지.” 할머니는 썩둑썩둑 작두질을 했어.

함박눈이 내리는 겨울 밤이야. 할머니가 콩을 가리고 있는데 들쥐가 방으로 들어았어. “할머니 뭐해요?” “콩 가린다.” “손도 시리고 코도 시린데 안 자요?” 들쥐가 아랫목으로 기어들면서 쫑알댔어. “씨 할 콩, 먹을 콩, 소 줄 콩 골라내야 너 줄 콩도 있지.” ‘또르륵또르륵 또르륵또르륵.’ 할머니는 콩을 가리고 들쥐는 콜콜 잠이 들었어.

▲자연의 주인은? 벌레와 새와 사람!

가마솥에 콩을 볶아먹는 풍습이 이제는 거의 사라져버렸지만, 이 책에는 이런 반가운 풍습과 함께 콩을 세 알씩 심는 이유에 대해서도 공동체의식을 담아 잘 설명하고 있다.

책 속에 이야기는 할머니와 들쥐가 나누는 정겨운 어투로 마치 손자 손녀에게 들려주는 할머니의 옛날 이야기 같은 느낌이 든다.

할머니는 영등할매에게 드리기 위해 콩을 볶는다고 했는데, 영등할매는 음력 이월의 계절풍을 인격화(人格化)한 집안의 신령이다. 경상남도 창원 지역에서 섬기는 풍신으로 음력 2월 초하룻날 지상에 내려와 가정에 머물다가 15일이나 20일에 다시 올라간다고 한다.

영등할매는 농업 및 어업을 관장하는 신령으로 특정한 역할이 있었지만 산업화와 도시화로 인해 영등할매 신앙은 점차 쇠퇴되어 가고 있다.

또 왜 굳이 콩을 세 알씩 심느냐는 들쥐의 질문에 할머니는“새 한 알, 짐승 한 알, 사람 한 알, 그러니까 세 알이지.”라고 대답하는 부분이 있다.

옛부터 우리 조상들이 대대로 콩 세 알을 심는 이유인즉 하나는 땅 속의 벌레 몫이고, 하나는 새와 짐승의 몫이고, 나머지 하나가 사람 몫이라고 생각했기 때문이란다. 벌레와 새와 사람이 모두 자연의 주인이며, 함께 공존하며 살아야 할 동반자로 보았던 조상들의 공동체 의식은, 오늘날의 공동체를 사람들만의 공동체로 여기는 우리들의 좁은 생각을 부끄럽게 만든다.- 이동범의‘자연을 꿈꾸는 뒷간’중에서 -

작은 것도 함께 나누는 것을 당연하게 생각한 우리 조상들의 따뜻한 마음이 콩 이야기에도 자연스럽게 담겨 있다. 이 책은 꼭 소리내어 읽어주는 것이 좋은데, 콩 세 알을 심는 장면에서는 꼭 한 박자 쉬고 우리 조상들의 따뜻한 마음을 느끼고 넘어갔으면 좋겠다. 내가 시집 와서 시댁 밭농사를 처음 도왔던 일이 공교롭게도 콩을 밭에 심는 일이었는데 시어머니 역시 한 구멍에 콩 세 알정도를 심어야 한다고 알려주셨다. 서툰 나는 어쩔 때는 두 알도 넣고, 네 알도 넣고 구멍 옆으로 흘려 버리기도 하면서 그 기인 밭 고랑을 빨리 지나가기만을 바랬던 기억이 난다. 그 때는 왜 세 알을 넣는지 묻지도 못하고 이녀석들 중 누구라도 싹이 나기를 바랬던 농부의 마음일거라 지래 짐작하기만 했다.

개인적으로 나는 콩을 참 좋아해서 콩밥을 지을 때 나는 냄새만으로도 행복하다. 콩밥을 지어 솥뚜껑을 막 열면 콩들만 쪼르르 하얀 밥 위에 올라와 있는데, 그것들을 고루 섞어서 퍼 담아야 하건만 나는 콩들만 주걱으로 싸악 거둬서 내 밥 그릇에 몰아 담기도 했다. 콩밥을 못지나가는 참새인 것이다. 다른 가족들이야 밥 속에 콩이 있겠거니 하고 먹겠지.

콩은 풋콩 시절부터 콩짚 시절까지 뭐 하나 버릴 게 없이 오지게(?) 참 살 사용한다. 간식으로 주식으로 떡으로 반찬으로 땔감으로 소 죽으로..... 참 고마운 콩이다.

▲생명이 움트고 자라는 과정 엿보는 관찰을

이 책을 읽으며 콩 이름에 담긴 비밀을 알기도 했다. 밥에 넣어 먹는다고 밥밑콩이라는 것, 땅 속에 심으니 땅콩이라는 것, 울타리에 심으니 울타리 콩이라는 것, 쥐 눈을 닮아서 쥐눈이콩이라는 것 등등 콩은 이름마저도 다정하다.

우리나라가 원산지여서 우리 조상들이 마음껏 지어 부른 다양한 콩 이야기는 살아 움직이는 것 같은 맛깔나는 흉내내는 말과 함께 생동감이 넘친다. 뭐하나 버릴 게 없는 알찬 그림책이다.

이제 5월이 오면 이 책 주인공같은 할머니 할아버지들이 굽은 허리로 밭에 나가 종일토록 콩을 심을 것이다. 심을 때는 이 밭이 왜 이리 크냐 놀라면서 허리 한 번 펴고, 하늘 한 번 보고, 잠시 쉬는 것이 천국같은 시간을 보내겠지만, 누렇게 익은 꼬투리를 거둘 때쯤은 마음이 달라질 것이다.

그리고 또 영등할매에게 드릴 볶을 콩을 만들 때쯤은 더 많이 심어야겠네 욕심도 나겠지. 어릴 때 어머니가 볶아주신 달달하고 고소한 콩이 얼마나 맛있던지 주머니에 몰래 담아가지고 가서 종일 오물오물 먹었던 기억이 난다. 콩을 볶을 때 나는 고소한 향과 소리는 또 얼마나 재미있는지 모른다.

이 책에서는 콩 볶을 때 나는 소리를 ‘호르륵 콩 딱, 호르륵 콩 딱.’이라고 표현했는데 직접 들어본 사람은 이 표현이 얼마나 사실적인 표현인지 금세 알 것이다.

‘호르륵 호르륵’ 콩알을 굴리며 볶다보면 그 뜨거움을 견디다 못해 하늘로 ‘콩 딱’ 하고 튀어 오르는 놈이 분명 한 알씩 있다. 그럼 얼른 주어 담아 다시 볶기도 하고 입 속으로 집어 넣기도 하면서 콩 볶기는 맛있게 이어진다.

예전엔 콩 주머니를 만들어 놀기도 했는데 이젠 그런 장난감은 아이들에게 시시한 것이 돼버리고 말았다. 콩도 아이들에게 시시한 것이 돼 버렸을지 모른다.

그나마 반가운 것은 초등학교 자연관찰 시간에 강낭콩 기르기를 계속 하고 있다는 것이다. 아이들은 학교에서 자기 이름표를 달아 직접 강낭콩을 기르는데 누가 먼저 싹이 트고 자라 꽃이 피고 열매 맺는지 그 모든 과정을 기록으로 남긴다.

그 과정이 단지 또 하나의 경쟁이 아니라 생명이 움트고 자라는 과정을 엿보는 소중한 추억이 되기를 바래본다.

그런 의미에서 오늘 저녁엔 추억을 소환하며 콩밥을 지어볼까?

이하늘 <인문학공간 소피움 연구원>